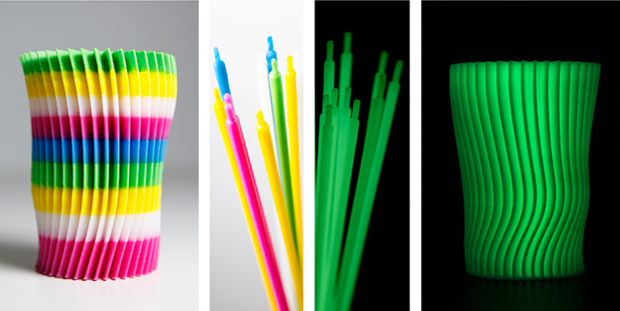

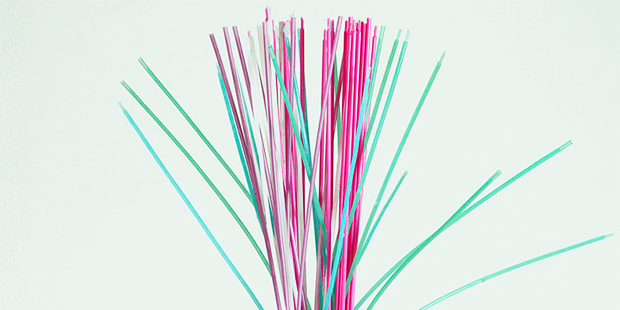

3Dプリンターを使っていると、造形途中で3Dプリンターの動きを止めないまま、別の色のフィラメントに交換したりしたいと思うこともあるだろう。しかし3Dプリンターのフィラメントの取扱いは以外と面倒で、もっと簡単にできたりしないだろうかと思うことも多い。普通の3Dプリンターフィラメントは、リール状の物に巻きつけられており、うまく扱わないと絡まったりすることもある。昔の固定電話のケーブルのように。 そのような、誰もが、こうだったらいいのになー、というのを解決してくれるフィラメントがあるのをご存知だろうか。Stick Filamentはパスタのような直線の棒状のフィラメントで、両端が凸凹になっており、そのパスタ状のフィラメントを自由につなぐことができる。これにより、途中からフィラメントの色を変えて、複数色のカラフルな造形物を作ることができる。蛍光素材等もあるようで、アイデア次第では色々面白いことができそうだ。フルカラー3Dプリンター等が騒がれているが、このような発想はなかなか面白いのではないだろうか。こういうものを自由に扱う為のは、Cube等のカードリッジ式の家庭用3Dプリンターでは不可能なので、やはりこういう時にはある程度自由な3Dプリンターの方が何かと自由がきくのかもしれない。フィラメントを収納しておくのに、インテリアとしてもおしゃれかも。

そのような、誰もが、こうだったらいいのになー、というのを解決してくれるフィラメントがあるのをご存知だろうか。Stick Filamentはパスタのような直線の棒状のフィラメントで、両端が凸凹になっており、そのパスタ状のフィラメントを自由につなぐことができる。これにより、途中からフィラメントの色を変えて、複数色のカラフルな造形物を作ることができる。蛍光素材等もあるようで、アイデア次第では色々面白いことができそうだ。フルカラー3Dプリンター等が騒がれているが、このような発想はなかなか面白いのではないだろうか。こういうものを自由に扱う為のは、Cube等のカードリッジ式の家庭用3Dプリンターでは不可能なので、やはりこういう時にはある程度自由な3Dプリンターの方が何かと自由がきくのかもしれない。フィラメントを収納しておくのに、インテリアとしてもおしゃれかも。

好きな色を組み合わすことができるフィラメント「Stick Filament」

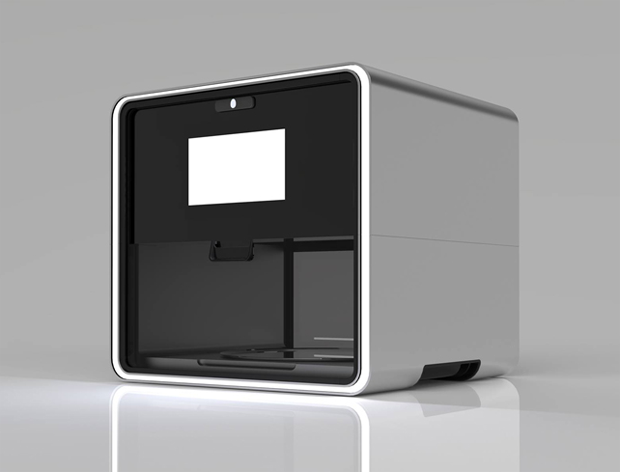

普通の料理よりは、クッキーやケーキ等を作る方がイメージがわきやすい。もしかしたら将来的には、有名なパティシエ等のキッチンには3Dフードプリンターが置かれるようになるのかもしれない。ただ、個人的には、料理人によって職人技で作られた料理の方がいいかも。家庭用3Dフードプリンターなら、日々の料理を助けるという意味でありかもしれない。近々テレビショッピング等で紹介されていても不思議ではないような気がする。本当の意味での3Dプリンティングは、形状だけではなく、味や色、栄養分等もプログラミングによって作り出せるようになった時だろう。そういう意味では今回紹介した「Foodini」は、とりあえず形状を造形するだけのものか?

普通の料理よりは、クッキーやケーキ等を作る方がイメージがわきやすい。もしかしたら将来的には、有名なパティシエ等のキッチンには3Dフードプリンターが置かれるようになるのかもしれない。ただ、個人的には、料理人によって職人技で作られた料理の方がいいかも。家庭用3Dフードプリンターなら、日々の料理を助けるという意味でありかもしれない。近々テレビショッピング等で紹介されていても不思議ではないような気がする。本当の意味での3Dプリンティングは、形状だけではなく、味や色、栄養分等もプログラミングによって作り出せるようになった時だろう。そういう意味では今回紹介した「Foodini」は、とりあえず形状を造形するだけのものか? Foodiniを開発するNatural Machineによると、価格は1,360ドル。日本円で13万円という価格は、ヘルシオ等の高級電子レンジと近い価格帯。シャープ等の国内白物家電メーカーも研究開発しているのかもしれない。

Foodiniを開発するNatural Machineによると、価格は1,360ドル。日本円で13万円という価格は、ヘルシオ等の高級電子レンジと近い価格帯。シャープ等の国内白物家電メーカーも研究開発しているのかもしれない。

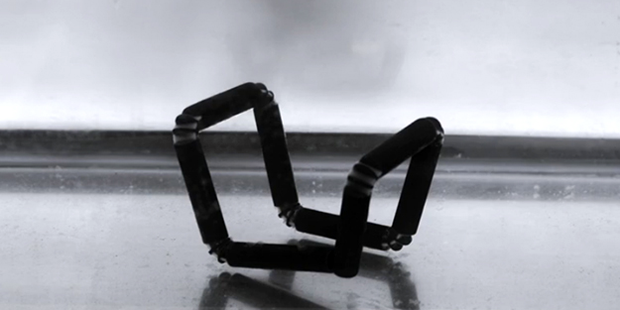

この技術はむしろ3Dプリンティングで何かの形状を造形するというよりは、その構造体自体が特定の形状に自由に変形するという点で、3Dプリンティングの延長としての4Dプリンティングというよりは、全く別の概念なのかもしれない。この構造体が極小化すれば、写真のように様々な衣料を形作り、その元となる構造体として活用されるのかもしれない。

この技術はむしろ3Dプリンティングで何かの形状を造形するというよりは、その構造体自体が特定の形状に自由に変形するという点で、3Dプリンティングの延長としての4Dプリンティングというよりは、全く別の概念なのかもしれない。この構造体が極小化すれば、写真のように様々な衣料を形作り、その元となる構造体として活用されるのかもしれない。

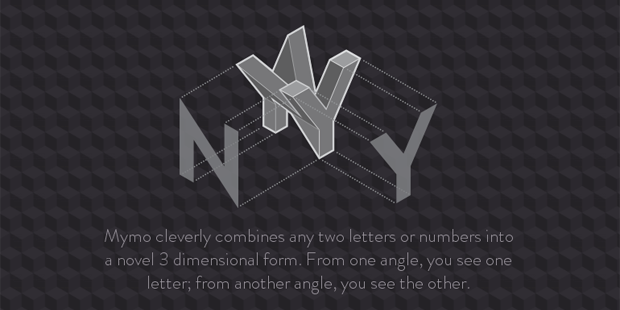

Mymoはデータの作成画面もすごくシンプルで、組み合わせたいアルファベットを2文字入力するだけ。出来上がるデザインが面白いので、色んな組み合わせをついつい試したくなる。自分の名前のイニシャルや、恋人同士の2人の名前の頭文字を組み合わせるのもいいだろう。私も若いころ、自分と彼女の名前の頭文字のデザインの指輪を作ってプレゼントしたことがあるが、あれから長い月日が流れて、3Dプリンティングという技術で、今ではそんなことが簡単にできるようになったというのは非常に感慨深い。あの時彼女に渡した指輪、今でも持っていてくれてるのだろうか・・・

Mymoはデータの作成画面もすごくシンプルで、組み合わせたいアルファベットを2文字入力するだけ。出来上がるデザインが面白いので、色んな組み合わせをついつい試したくなる。自分の名前のイニシャルや、恋人同士の2人の名前の頭文字を組み合わせるのもいいだろう。私も若いころ、自分と彼女の名前の頭文字のデザインの指輪を作ってプレゼントしたことがあるが、あれから長い月日が流れて、3Dプリンティングという技術で、今ではそんなことが簡単にできるようになったというのは非常に感慨深い。あの時彼女に渡した指輪、今でも持っていてくれてるのだろうか・・・

来年の夏の湘南や須磨海岸には、このマシンのデモンストレーション等があれば面白いかも。夏になると、サンドアート等が海水浴場等に登場するが、このマシンがあればすごく精巧なサンドアートも可能になるのかもしれない。

来年の夏の湘南や須磨海岸には、このマシンのデモンストレーション等があれば面白いかも。夏になると、サンドアート等が海水浴場等に登場するが、このマシンがあればすごく精巧なサンドアートも可能になるのかもしれない。

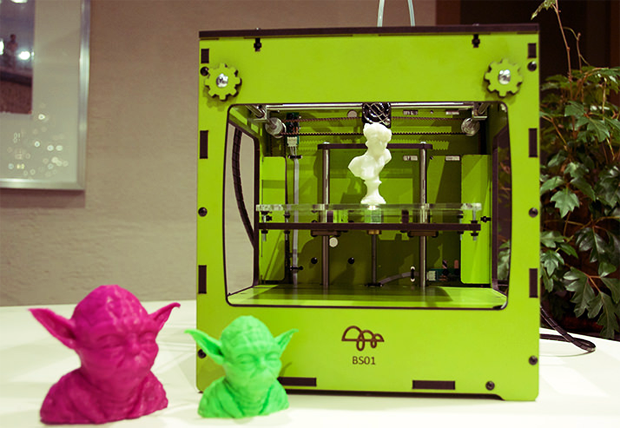

CampfireやRedyFor等、国内のクラウドファンディングサイトの成長は著しいが、今回は新生のkibidangoを販売のプラットフォームとしている。プリンターのサイズは約25cm四方のコンパクトサイズ。

CampfireやRedyFor等、国内のクラウドファンディングサイトの成長は著しいが、今回は新生のkibidangoを販売のプラットフォームとしている。プリンターのサイズは約25cm四方のコンパクトサイズ。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のスカイラー ティビッツ氏は、水等の液体に触れると形状を変える素材の3Dプリントに成功しているという。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のスカイラー ティビッツ氏は、水等の液体に触れると形状を変える素材の3Dプリントに成功しているという。