3Dプリンターでまず作る物としたら、ちょっとしたコップ等の器やアクセサリーやフィギュア等、手に取れるくらいの大きさの物を創造すると思います。しかし3Dプリンターで、実際に乗ることができるカヤック(カヌー)を作ってしまった人がいます。それも、高額な3Dプリンターではなく、安価な家庭用3Dプリンターを改造して、カヤックを作ってしまいました。

実際に人が乗れる大きさのカヤックを家庭用3Dプリンターで作れるの?と思ってしまいますが、このカヤックを作ったJim Smithさんは、28個のパーツに分けて、そのパーツを一つづず出力して、最後はボトルとシリコンコーキングを用いて一つのカヤックを作り上げました。シリコンコーキングは、接合部分の隙間を埋める防水性と気密性を高めるための充填素材です。3Dプリンターで出力した個々のパーツを普通にボルトで繋いだだけでは、隙間ができたりそこから浸水したりするので、そのつなぎ目をシリコンコーキングを用いて気密性と防水性を高めたということです。

約26.3KgのABSフィラメントを用いて、出力には42日もかかったようです。26.3Kgのフィラメントっていくらくらいするのでしょうか?安価なフィラメントであれば、3000円/Kgで販売されています。もしこのような安価なフィラメントを用いたら、

3,000円×26.3Kg=78,900円

程度になります。もしこれを専用カートリッジ式のフィラメントで有名なCubeで作成した場合、17,000円/kgもしてしまうので、

17,000円×26.3Kg=447,100円

にもなってしまいます。

もちろん、Cubeでは今回のカヤックのパーツであっても、造形サイズ的に出力できないので、Cubeを用いてカヤックを作ることはできないのですが、やはりこう考えると、専用カートリッジ形式の3Dプリンターよりも、少しでも安価なフィラメントを自由に使える3Dプリンターの方がいいですよね。ただし融解温度の調整等、ある程度の専門知識がないと、安くカヤックを作るまでのことはできないかもしれませんが。

それにしてもこの情熱?バイタリティ?はすごい!熱意さえあれば、なにでも3Dプリンターで作れてしまいそうですよね。

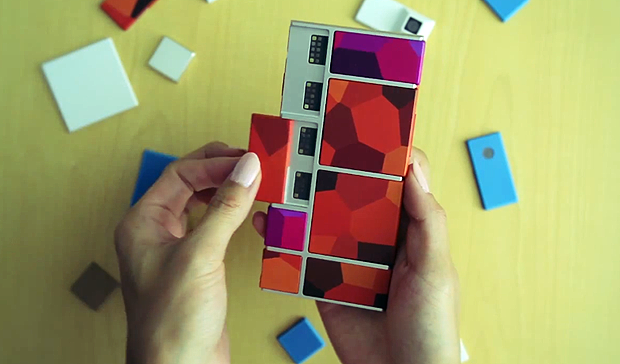

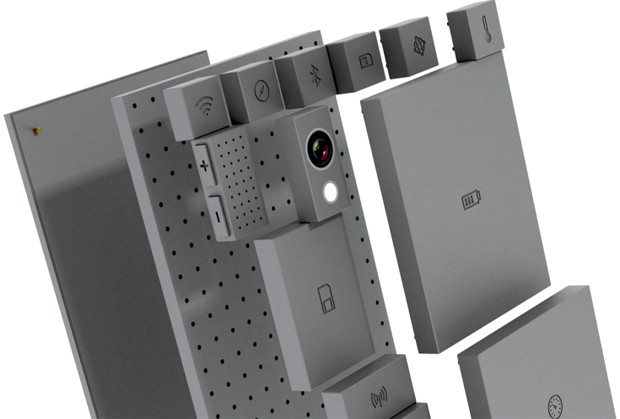

このProject ARAとは何か?携帯電話で、カメラは高機能な物が欲しい、バッテリーは長時間持つ物が欲しい、ストレージが大きいサイズの物が欲しい、Bluetoothはいらない等、コモディティー化した携帯電話市場は様々なニーズが細分化されてきています。そのような時代背景を見越して、ユーザーが自分の欲しいスマホを組み立てて自分好みの携帯電話を作る事ができるプロジェクトが「Project ARA」です。またAraと同様のコンセプトを展開するオランダ人デザイナー、Dave Hakkens 氏が展開するプロジェクト「Phonebloks」 との協力も発表されています。

このProject ARAとは何か?携帯電話で、カメラは高機能な物が欲しい、バッテリーは長時間持つ物が欲しい、ストレージが大きいサイズの物が欲しい、Bluetoothはいらない等、コモディティー化した携帯電話市場は様々なニーズが細分化されてきています。そのような時代背景を見越して、ユーザーが自分の欲しいスマホを組み立てて自分好みの携帯電話を作る事ができるプロジェクトが「Project ARA」です。またAraと同様のコンセプトを展開するオランダ人デザイナー、Dave Hakkens 氏が展開するプロジェクト「Phonebloks」 との協力も発表されています。

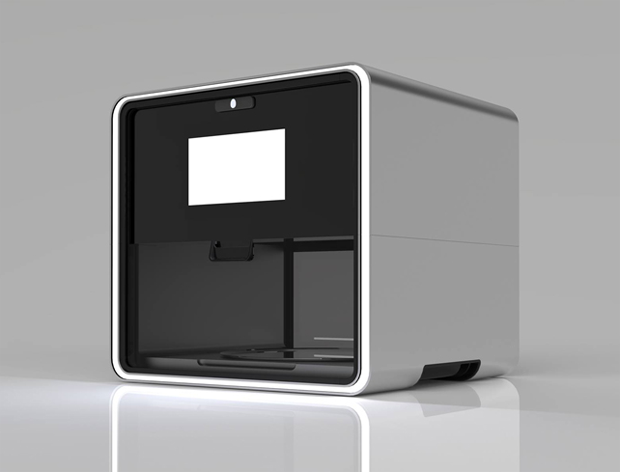

普通の料理よりは、クッキーやケーキ等を作る方がイメージがわきやすい。もしかしたら将来的には、有名なパティシエ等のキッチンには3Dフードプリンターが置かれるようになるのかもしれない。ただ、個人的には、料理人によって職人技で作られた料理の方がいいかも。家庭用3Dフードプリンターなら、日々の料理を助けるという意味でありかもしれない。近々テレビショッピング等で紹介されていても不思議ではないような気がする。本当の意味での3Dプリンティングは、形状だけではなく、味や色、栄養分等もプログラミングによって作り出せるようになった時だろう。そういう意味では今回紹介した「Foodini」は、とりあえず形状を造形するだけのものか?

普通の料理よりは、クッキーやケーキ等を作る方がイメージがわきやすい。もしかしたら将来的には、有名なパティシエ等のキッチンには3Dフードプリンターが置かれるようになるのかもしれない。ただ、個人的には、料理人によって職人技で作られた料理の方がいいかも。家庭用3Dフードプリンターなら、日々の料理を助けるという意味でありかもしれない。近々テレビショッピング等で紹介されていても不思議ではないような気がする。本当の意味での3Dプリンティングは、形状だけではなく、味や色、栄養分等もプログラミングによって作り出せるようになった時だろう。そういう意味では今回紹介した「Foodini」は、とりあえず形状を造形するだけのものか? Foodiniを開発するNatural Machineによると、価格は1,360ドル。日本円で13万円という価格は、ヘルシオ等の高級電子レンジと近い価格帯。シャープ等の国内白物家電メーカーも研究開発しているのかもしれない。

Foodiniを開発するNatural Machineによると、価格は1,360ドル。日本円で13万円という価格は、ヘルシオ等の高級電子レンジと近い価格帯。シャープ等の国内白物家電メーカーも研究開発しているのかもしれない。

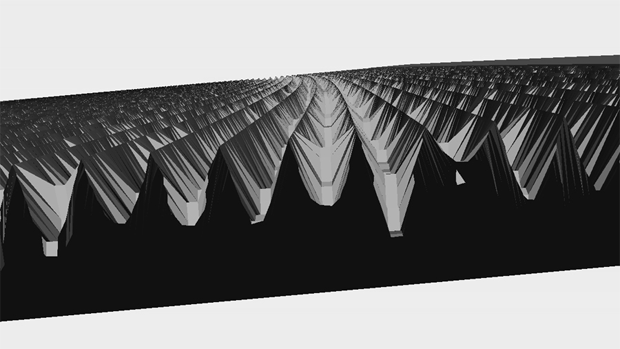

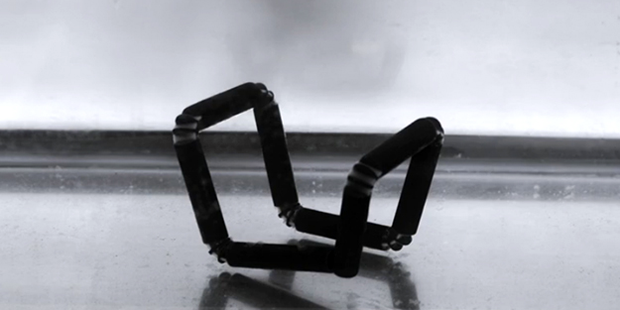

この技術はむしろ3Dプリンティングで何かの形状を造形するというよりは、その構造体自体が特定の形状に自由に変形するという点で、3Dプリンティングの延長としての4Dプリンティングというよりは、全く別の概念なのかもしれない。この構造体が極小化すれば、写真のように様々な衣料を形作り、その元となる構造体として活用されるのかもしれない。

この技術はむしろ3Dプリンティングで何かの形状を造形するというよりは、その構造体自体が特定の形状に自由に変形するという点で、3Dプリンティングの延長としての4Dプリンティングというよりは、全く別の概念なのかもしれない。この構造体が極小化すれば、写真のように様々な衣料を形作り、その元となる構造体として活用されるのかもしれない。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のスカイラー ティビッツ氏は、水等の液体に触れると形状を変える素材の3Dプリントに成功しているという。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のスカイラー ティビッツ氏は、水等の液体に触れると形状を変える素材の3Dプリントに成功しているという。

マンガやアニメ等の文化において世界の最先端を走る日本としては、このようなクリエイティブば領域においては、かなりの存在感を示すことができるようになるだろう。ただし、これはマンガ等をはじめとしたカルチャーが世界的に評価されているにおいての話だ。もしまた何かの新しい概念が現れた時に、日本としてどのような存在感がしめせるのかは現時点ではまだ誰にもわからない。しかしここ数年は、日本のカルチャーが3Dプリンティングに対して非常に親和性が高いことは間違いないだろう。

マンガやアニメ等の文化において世界の最先端を走る日本としては、このようなクリエイティブば領域においては、かなりの存在感を示すことができるようになるだろう。ただし、これはマンガ等をはじめとしたカルチャーが世界的に評価されているにおいての話だ。もしまた何かの新しい概念が現れた時に、日本としてどのような存在感がしめせるのかは現時点ではまだ誰にもわからない。しかしここ数年は、日本のカルチャーが3Dプリンティングに対して非常に親和性が高いことは間違いないだろう。